C'est vers le milieu des années 50 qu'on a commencé à entendre parler d'un comédien nommé John Cassavetes. Issu de l'American Academy of Dramatic Arts de New York et marqué par la Méthode de Lee Strasberg, L'homme, Grec par ses parents mais Américain à part entière, se fait tout de suite remarquer dans un film de Martin Ritt, Edge of the City (L'Homme qui tua la peur). Déserteur et humaniste, farouchement indépendant, Cassavetes est déjà tout à fait lui même, mais on ne le sait pas encore. Acteur de théâtre, de télévision et de cinéma, charmeur et séduisant comme pas un, le futur Johnny Staccato est tout désigné pour devenir un nouveau James Dean ou Marlon Brando, à moins qu'il ne soit un successeur de Humphrey Bogart, avec qui il partage la petite taille et l'intelligence aiguë.

C'est vers le milieu des années 50 qu'on a commencé à entendre parler d'un comédien nommé John Cassavetes. Issu de l'American Academy of Dramatic Arts de New York et marqué par la Méthode de Lee Strasberg, L'homme, Grec par ses parents mais Américain à part entière, se fait tout de suite remarquer dans un film de Martin Ritt, Edge of the City (L'Homme qui tua la peur). Déserteur et humaniste, farouchement indépendant, Cassavetes est déjà tout à fait lui même, mais on ne le sait pas encore. Acteur de théâtre, de télévision et de cinéma, charmeur et séduisant comme pas un, le futur Johnny Staccato est tout désigné pour devenir un nouveau James Dean ou Marlon Brando, à moins qu'il ne soit un successeur de Humphrey Bogart, avec qui il partage la petite taille et l'intelligence aiguë. C'est alors que survient un étrange événement qui dérange les plans qu'on avait tracés pour la future star. Un beau soir de 1957, John Cassavetes n'écoutant que ses impulsions, qui deviendront plus tard légendaires, décide de faire un film. C'est lui qui le réalisera mais il n'y jouera pas. Et mieux que cela, il décide de financer le film par souscription publique. Cela ne sera finalement pas vraiment le cas, mais avec l'aide de Maurice Mac Endree et de Nico Papatakis, exilé à New York pour cause de guerre d'Algérie, il va terminer Shadows.

Comme Rouch, Godard, Truffaut, Rivette en France, ou Oshima au Japon, Cassavetes fait entrer un souffle d'air et de vie dans le cinéma. Shadows comme A bout de souffle ou plus tard L'Amour fou de Rivette, use des méthodes du cinéma direct pour les mettre au service de la fiction. Pourtant, les uns et les autres ne se connaissent pas et ignorent le travail que chacun mène de son côté.

Shadows (1959)

Mais l'époque est aux Nouvelles Vagues et ce moment du cinéma reste unique. Shadows définit, mieux que tout autre film, les axes de la méthode de Cassavetes : complicité de la production et de la mise en scène, refus d'une soumission à la technique, relation privilégiée à l'acteur, mélange détonant d'improvisation et d'écriture, montage conçu comme un work in progress. En somme, un cinéma fondé sur l'intuition et la liberté contrôlée. Un cinéma où triomphe l'élément humain.

Mais l'époque est aux Nouvelles Vagues et ce moment du cinéma reste unique. Shadows définit, mieux que tout autre film, les axes de la méthode de Cassavetes : complicité de la production et de la mise en scène, refus d'une soumission à la technique, relation privilégiée à l'acteur, mélange détonant d'improvisation et d'écriture, montage conçu comme un work in progress. En somme, un cinéma fondé sur l'intuition et la liberté contrôlée. Un cinéma où triomphe l'élément humain.

Tourner avec Cassavetes, pour les techniciens comme pour les acteurs, exige une disponibilité de tous les instants. L'imagination est préférable au professionnalisme sec. L'ambiance est plus importante que le scénario et les acteurs sont les princes du film, véritables pierres de touche de la mise en scène. De tout cela, Shadows est complètement imprégné et présente d'emblée la quintessence du cinéma de Cassavetes.

Il faut encore insister sur un point essentiel quant à ce premier film, c'est son sujet doublement risqué pour l'époque. D'abord, il s'agit d'amours interraciales entre un blanc et une jeune fille noire, mais vues du point de vue de la communauté black. Audace d'une histoire qui ne simplifie jamais les multiples ambiguïtés ou tensions entre les races, et qui reste néanmoins profondément attachée à un idéal de métissage.

Ensuite, les rapports frères-sœurs sont traités avec une subtilité, une délicatesse rares et contiennent implicitement une dimension sinon incestueuse, du moins proche de l'amour. Pente de l'inceste frôlé que Cassavetes empruntera à nouveau, vingt cinq ans plus tard pour son avant-dernier film Love Streams.

Mais, dans Shadows comme dans Love Streams, c'est moins l'attraction sexuelle qui hante Cassavetes que l'affinité secrète, indéfinissable qui lie un frère et une sœur. Préoccupation qui le rapproche, pour le compte du cinéma, des grands romans qui expérimentent la relation frère-sœur tels que Pierre ou les ambiguïtés de Herman Melville ou L'Homme sans qualités de Robert Musil.

En tout cas, Shadows, que nous n'avions pas vu en France depuis trente ans, a gardé toute sa fraîcheur comme si le New York de 1958 capté en direct, était resté éternellement présent. Dernier élément constitutif de Shadows : la musique. Pourquoi ? Tout simplement, parce que l'auteur et l'interprète est Charles Mingus qui improvise en compagnie de Shafi Hadi, son saxophoniste de l'époque, tout au long des images Mingus fait tellement corps avec Shadows qu'on finit par ne plus savoir si c'est la musique qui accompagne les plans ou l'inverse. Dans un cas comme dans l'autre, le phrasé, la sonorité, la pulsation, le rythme de Cassavetes comme de Mingus font merveille. Là encore, parenté avec le jazz qu'il reprendra dès son film suivant, Too Late Blues, sans parler de série télé Johnny Staccato où il interprète le rôle-titre. Que Cassavetes soit un cinéaste indépendant ne l'empêche pas d'être remarqué par Hollywood.

Suivront deux films, plus mineurs : Too Late Blues et A Child is Waiting. L'expérience du second film sera néanmoins traumatisante pour Cassavetes. Dépossédé du montage par Stanley Kramer son producteur, il quitte les studios pour retrouver sa liberté.

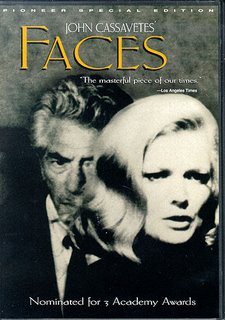

Faces (1968)

Après un temps de légère dépression, Cassavetes, dont l'énergie est aussi étonnante que celle d'un Bergman ou d'un Renoir, entreprend Faces, sans doute son chef-d'œuvre. Sur tous les plans, ce film est torrentiel et inoubliable.

Après un temps de légère dépression, Cassavetes, dont l'énergie est aussi étonnante que celle d'un Bergman ou d'un Renoir, entreprend Faces, sans doute son chef-d'œuvre. Sur tous les plans, ce film est torrentiel et inoubliable.

Faces n'a jamais été distribué en France. Sa sortie est donc un événement à plus d'un titre. Imaginez que Pierrot le fou soit resté inédit jusqu'à ce jour et vous comprendrez le choc que constitue la découverte de Faces. Pourtant, ce film, montré et primé à Venise en 1968, n'a rien de spectaculaire en apparence. Il n'est après tout question que de petits bourgeois en goguette, femmes et hommes se trompant mutuellement. D'où vient alors sa puissance, son caractère à la fois terrible et vital ? A coup sûr, de cette caméra gestuelle, de cette ivresse, à coup sûr, de cette caméra gestuelle, qui envahit littéralement le film, de ce flux de parole impossible à endigue. Il y a bien de l'hystérie dans Faces, mais elle est toujours humaine trop humaine et surtout filmé sans voyeurisme. Nous, spectateurs, sommes impliqués dans l'expérience et projetés dans l'œil du cyclone.

Faces est encore important car il est le premier film de Cassavetes où l'idée de troupe joue un rôle prédominant. On y voit à l'œuvre deux acteurs fétiches de la tribu, Seymour Cassel et Gena Rowlands. Certes, le premier avait fait son apparition en batteur de jazz dans Too Late Blues tandis que la seconde participait à A Child is Waiting, en second rôle derrière les stars, Judy Garland et Burt Lancaster. Mais cette fois, ils sont, l'un et l'autre, enfin libres de leurs mouvements, capables de raccourcis, d'instantanés, d'impulsions invisibles dans les films hollywoodiens traditionnels. J'ajouterai une mention spéciale à Lynn Carlin, une des actrices principales, qui, pour les besoins du film, passa de l'état de secrétaire à celui de comédienne. Quant à John Marley, le dernier membre du quatuor de base, on le retrouvera un peu plus tard dans Le Parrain, une tête de cheval ensanglanté au beau milieu de son lit.

Faces donna à Cassavetes une forme de reconnaissance et une nouvelle autonomie. Avec ce film, fait entre amis et à la force du poignet, sans argent ou presque, avec des méthodes de production sans rapport aucun avec l'industrie, commence la période la plus faste de Cassavetes. Il enchaîne Husbands (1970) qui contribua il y a quelques années à le faire revenir sur le devant de la scène française.

Une Femme sous influence (A Woman Under the Influence, 1974)

En 1973, il tourne Une Femme sous influence avec Gena Rowlands à nouveau et Peter Falk qu'il avait déjà rencontré pour Husbands. Comme Faces, Une Femme sous influence est un grand film sur l'Amérique moyenne et son quotidien. On y voit des personnages invisibles dans l'ensemble du cinéma américain. Mais, cette fois-ci c'est la folie ordinaire qui domine.

En 1973, il tourne Une Femme sous influence avec Gena Rowlands à nouveau et Peter Falk qu'il avait déjà rencontré pour Husbands. Comme Faces, Une Femme sous influence est un grand film sur l'Amérique moyenne et son quotidien. On y voit des personnages invisibles dans l'ensemble du cinéma américain. Mais, cette fois-ci c'est la folie ordinaire qui domine.

Faces mettait en scène les frustrations d'un homme et d'une femme qui se déchiraient. Une Femme sous influence montre au contraire comment un couple se reconstitue. Rarement, un film aura été à la fois aussi documentaire et aussi pudique. D'ailleurs, le film ne se limite pas au couple, il fait entrer l'excès au cœur de la famille. Il mobilise les relations et tous les affects familiaux qui oscillent sans cesse de l'amour à l'aliénation. Cette fois, c'est le plan-séquence qui domine et permet à Cassavetes de capter admirablement les scènes de groupe. Trois exemples inoubliables: la grande scène des spaghettis où Mabel (Gena Rowlands) se trouve face à une vingtaine d'ouvriers; la séquence qui précède l'internement où la belle-mère, le mari, le docteur, les enfants en viennent à former des grappes humaines littéralement inextricables; le retour de Mabel à la maison. Trois moments d'anthologie qui n'ont pourtant rien de morceaux de bravoure. Sur la folie, Cassavetes n'a jamais le moindre regard moralisateur. Il se contente d'enregistrer des comportements et nous laisse libre de juger ou plutôt de regarder. Le secret de Cassavetes c'est de laisser la vie s'exprimer jusque dans ses excès et ses débordements. Une Femme sous influence dégage des trésors d'amour et c'est le plus important !

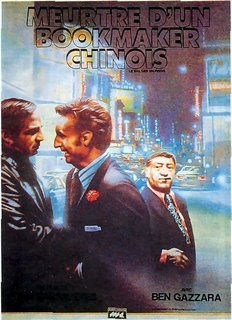

Meurtre d'un bookmaker chinois (The Killing of a Chinese Bookie, 1976)

Meurtre d'un bookmaker chinois (The Killing of a Chinese Bookie, 1976)

Le film suivant, Meurtre d'un bookmaker chinois (1976, d'abord sorti en France sous le titre Le Bal des vauriens) appartient à un genre codifié à l'extrême, le film noir. On pourra s'en étonner, de la part d'un cinéaste qui semble bouder les règles du jeu en vigueur à Hollywood.

C'est oublier que déjà Minnie et Moskowitz avait toutes les allures d'une comédie loufoque à la Capra. Cassavetes joue le jeu du film de genre mais avec ses propres armes. Loin de refaire Le Grand sommeil ou Asphalt Jungle, il impose son rythme. Meurtre d'un bookmaker chinois est un polar crépusculaire, où Cassavetes se plaît à filmer un Los Angeles presque désert dans lequel rôdent des tueurs déglingués.

Il faut bien sûr dire un mot du personnage principal, Cosmo Vitelli, interprété par un Ben Gazzara en grande forme, qui fait son retour dans le clan Cassavetes six ans après Husbands. Cosmo Vitelli est propriétaire d'une boîte de strip-tease mais il est aussi le dépositaire d'une morale du spectacle que le Jean Renoir de French Cancan ou le Vincente Minnelli de Tous en scène n'auraient pas reniée et qui pourrait se résumer en une phrase : "The show must go on". Mais Cosmo Vitelli est aussi le prototype du self-made-man essayant désespérément de préserver l'indépendance financière de sa petite entreprise sans y parvenir. C'est donc un autoportrait du cinéaste en artisan, guidé par son désir d'autonomie mais guetté par les puissances d'argent. Cosmo signe une reconnaissance de dette envers les mafiosi et cette signature est comme la preuve irréfutable de son aliénation.

Opening Night (1977)

Opening Night (1977)

Avant de retourner à Hollywood reparler justement de la Mafia pour Gloria, Cassavetes aura le temps de réaliser un de ses films les plus ambitieux, Opening Night, qu'on peut considérer comme son art poétique. La sortie tardive de ce film est un événement car c'est tout simplement l'une des œuvres les plus importantes de son auteur. D'abord parce qu'il témoigne d'une activité parallèle du cinéaste, le théâtre, très importante au début et à la fin de sa carrière.

Certes, Opening Night n'est pas vraiment un documentaire sur le travail théâtral de Cassavetes, mais il permet en tout cas de se rendre compte de l'importance qu'il lui réserve en liaison étroite avec le cinéma. Opening Night est l'histoire de Myrtle Gordon (Gena Rowlands), le récit d'une période cruciale de la vie d'une comédienne de théâtre en pleine crise d'identité, en pleine confusion entre la vie et la scène. C'est aussi l'histoire d'une troupe, avec son metteur en scène (Ben Gazzara), ses acteurs (dont John Cassavetes), son auteur, son directeur de théâtre, ses machinistes, son habilleuse... C'est encore l'histoire d'une pièce, The Second Woman, de ses répétitions et de ses métamorphoses. Car bien sûr, chez Cassavetes, le texte n'est jamais sacré et la vie s'infiltre par tous les côtés de la scène pour venir modifier subtilement ou sauvagement le théâtre.

Opening Night, c'est enfin le second volet d'une trilogie sur l'hystérie qui commence avec Une Femme sous influence et qui s'achève avec Love Streams et dans laquelle la présence de Gena Rowlands est exceptionnelle. Ici, la comédienne est extraordinaire, jouant les troubles de comportements, les variations d'humeur, les troubles affectifs et alcooliques, les hallucinations, la dépense nerveuse, avec une très grande présence physique, exceptionnelle, payant littéralement de sa personne pour faire rendre gorge à la vérité du personnage. Ceci donne le plus dense et le plus européen des films de Cassavetes, une tragi-comédie indescriptible où le souffle de la dérive emporte tout sur son passage.

Ces cinq films - Shadows, Faces, Une Femme sous influence, Meurtre d'un bookmaker chinois, Opening Night - montrés ensemble constituent la part la plus vive de l'œuvre de Cassavetes. Ils sont simples et directs comme des moments de notre vie saisis par une caméra traqueuse et chaleureuse à la fois. Leur découverte ou redécouverte, permettra enfin de donner à John Cassavetes sa véritable place, une des toutes premières dans le cinéma moderne.

Thierry Jousse

--------------------------------

"Pendant longtemps, Cassavetes sera surtout connu comme acteur (Les douze salopards, A bout portant, Rosemary's Baby...), mais c'est évidemment comme auteur de films qu'il apparaît ici, à l'aube de sa carrière, avant même qu'il soit devenu la coqueluche des cinéphiles. Retour dans les années 60...

En 1965, nous sommes chez lui, à Hollywood. Il est entouré de ses collaborateurs. Son garage a été transformé en salle de montage. Ses monteurs sont des élèves de l'UCLA..."

John Cassavetes 1929-1989

John Cassavetes 1929-1989

Filmographie en tant que Réalisateur :

- Big Trouble (1986)

- Love Streams (1984)

- Gloria (1980)

- Opening Night (1977)

- The Killing of a Chinese Bookie (1976)

- A Woman Under the Influence (1974)

- Minnie and Moskowitz (1971)

- Husbands (1970)

- Faces (1968)

- A Child Is Waiting (1963)

- A Pair of Boots (1962)

- My Daddy Can Lick Your Daddy (1962)

- Too Late Blues (1961)

- Shadows (1959)