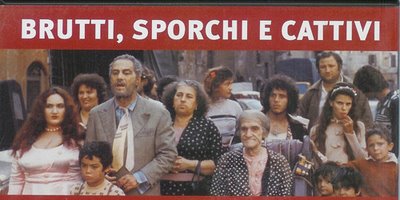

Titre Français : Affreux, Sales et Méchants

Titre original : Brutti Sporchi E Cattivi

Année : 1976

Pays : Italie - Comédie dramatique - 1h55

Réalisation : Ettore Scola

Scénario : Ettore Scola, Sergio Citti, Ruggero Maccari.

Photographie : Dario Di Palma.

Musique : Armando Trovajoli.

Production : Romano Dandi, Carlo Ponti.

Interprètes : Nino Manfredi (Giacinto Mazzatella), Francesco Anniballi (Domizio), Maria Bosco (Gaetana), Giselda Castrini (Lisetta), Alfredo d'Ippolito (Plinio), Giancarlo Fanelli (Paride), Marina Fasoli (Maria Libera), Ettore Garofolo (Camillo), Marco Marsili (Marce), Franco Merli (Fernando), Linda Moretti (Matilde), Luciano Pagliuca (Romolo), Giuseppe Paravati (Tato), Giovanni Rovini (

Affreux, Sales et Méchants (Brutti Sporchi e Cattivi) est « un spectacle délirant où le gag débridé aboutit à la plus lucide observation sociale », Archive Le Monde , en 1976, Jacques Siclier.

Peinture de la nostalgie, des illusions et désillusions d'une « génération perdue », Ettore Scola renouvelait la comédie italienne par le réalisme historique, la chronique psychologique et l'éloge de la cinéphilie (références à De Sica, Fellini,

Il est toujours tentant de définir un cinéaste par un seul film réussi, accompli en son genre, et que tout le monde a apprécié. Avec Ettore Scola, il ne s'agit pas de consécration hâtive, mais d'un malentendu engendré, chez nous, par Nous nous sommes tant aimés, dont la tendresse envers les personnages et la délicatesse de touche ne se retrouvent pas dans Affreux, sales et méchants, comédie d'humour noir située dans un bidonville romain. Que Scola, homme de gauche, donne à voir des pauvres, victimes du système capitaliste, qui ne sont ni beaux, ni propres, ni bons, ni vertueux, ni conscients de la lutte des classes, voilà bien de quoi déconcerter les intellectuels cannois et parisiens qui n'envisagent le cinéma politique qu'en fonction d'une idéalisation du prolétariat ! Il faut dissiper ce malentendu.

Il est toujours tentant de définir un cinéaste par un seul film réussi, accompli en son genre, et que tout le monde a apprécié. Avec Ettore Scola, il ne s'agit pas de consécration hâtive, mais d'un malentendu engendré, chez nous, par Nous nous sommes tant aimés, dont la tendresse envers les personnages et la délicatesse de touche ne se retrouvent pas dans Affreux, sales et méchants, comédie d'humour noir située dans un bidonville romain. Que Scola, homme de gauche, donne à voir des pauvres, victimes du système capitaliste, qui ne sont ni beaux, ni propres, ni bons, ni vertueux, ni conscients de la lutte des classes, voilà bien de quoi déconcerter les intellectuels cannois et parisiens qui n'envisagent le cinéma politique qu'en fonction d'une idéalisation du prolétariat ! Il faut dissiper ce malentendu.

LES « MAUVAIS PAUVRES »

D'abord, nuançons. Nous sommes en Italie, du côté de Rome, et les pauvres d’Ettore Scola, migrants du Sud italien, des Pouilles et de Sicile, vivant d'activités plus ou moins licites ou pratiquant de bas métiers peu rémunérés, appartiennent, en fait, à un sous-prolétariat replié sur lui-même. Giacinto (Nino Manfredi), patriarche d'une indescriptible famille nombreuse, vivant dans une indescriptible cabane, refuse de partager avec les siens un magot de 1 million de lires, des indemnités reçues pour la perte d'un oeil brûlé par de la chaux vive. Autour de lui, les habitants du bidonville reproduisent, jusqu'à la caricature, l'organisation de la société bourgeoise : hiérarchie familiale et sociale, commerce, activités lucratives (y compris la prostitution), lutte pour le pouvoir et l'argent, moeurs sexuelles...

Cet ordre de la misère est, en creux, celui de l'abondance. On n'a pas l'eau courante, mais on a la télévision, on vend, on troque, on se bat pour un « héritage » jusqu'à chercher à empoisonner le patriarche qui refuse de le céder de son vivant. On exploite même la vieillesse improductive (la retraite de la grand-mère).

Cet ordre de la misère est, en creux, celui de l'abondance. On n'a pas l'eau courante, mais on a la télévision, on vend, on troque, on se bat pour un « héritage » jusqu'à chercher à empoisonner le patriarche qui refuse de le céder de son vivant. On exploite même la vieillesse improductive (la retraite de la grand-mère).

Les « mauvais pauvres » de Ettore Scola, on les trouvait déjà dans Les Misérables, de Victor Hugo, avec les Thénardier et leur clique, et dans les bas-fonds londoniens bien organisés de l'Opéra de quat'sous, de Brecht. Mais comme Scola n'emploie ni le lyrisme hugolien, ni la distanciation brechtienne, ni même le paupérisme esthétique de Pasolini (Accatone) ou la pitié désespérée de Comencini (le bidonville de Lo Scopone scientifico), il déconcerte et certains lui reprochent d'avoir fait injure aux miséreux des grandes villes en faisant rire à leurs dépens.

C'est oublier - ou vouloir ignorer - que la « comédie italienne » est le néoréalisme italien moderne et qu'elle englobe, à travers l'humour même poussé au plus noir, tous les problèmes, tous les maux contemporains, dans une attitude politique. Le sous-prolétariat des bidonvilles est une immonde verrue qui pousse inévitablement sur le corps social des sociétés industrielles capitalistes. On ne recrute pas, ou guère, dans cette « classe dangereuse », dont tout le monde cherche à ignorer l'existence, y compris les prolétaires qui ont accès, par leur travail, leur établissement, aux biens de consommation.

L'audace et la force du film de Ettore Scola, de cette énorme farce chargée d'énormes effets, de scènes cruelles et gênantes dans leur développement comique, c'est de faire éclater cette verrue, dans un spectacle délirant où le gag débridé aboutit à la plus lucide observation sociale (le réveil du bidonville, pour ne citer que cela).

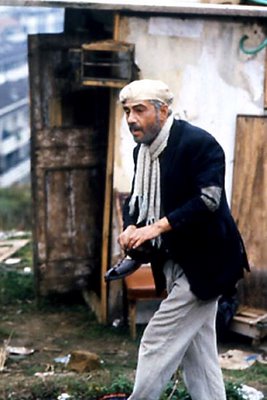

La mise en scène fourmille d'idées, et Nino Manfredi, monstre sacré génial, défend son « pognon » contre toutes les ruses et tous les forfaits, comme un notable bourgeois son coffre-fort. Roi de l'enfer suburbain, il joue, avec les siens, Shakespeare au bidonville et, comme il n'a pas de belles manières, il se fait un lavage d'estomac à l'eau polluée, avec une pompe à vélo, pour régurgiter un plat de spaghetti empoisonnés. Le style de Ettore Scola, c'est l'outrance et le sarcasme, sur un sujet qui ne prête pas à l'élégie et qu'il faut savoir regarder en face.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire